ある日、夢を見た。

日当たりのいい場所だ。木立に囲まれていて、バラのようなつる植物が茂っている。

その中に、けもの道のような小道がある。

そこを、私は美しい銀髪の、優しい声の人と並んで歩いている。

もちろん私は彼が誰か知っている。Dmitri Hvorostovsky(日本では多くの場合ドミトリー・ホロストフスキーと読まれる)、私が十年以上追いかけてきたバリトン歌手だ。

私は彼に英語で話しかけ、彼がいかに私にとって素晴らしい人か、どれだけ感謝しているかを語った。

彼は笑顔でうなずき、そして

「ここからはもう君とは行けないから、じゃあね」

と言って森の小道の奥へと消えていった。

私はそこで目が覚め、そして数時間後、ネットニュースで彼の死を知った。

ホロストフスキーは、シベリアのクラスノヤルスク出身のオペラ歌手である。

特徴的な銀髪と上品な容姿、ベルベットのような美声、そして決して大げさではないが、卓越した演技力のある表現者だった。

私が彼を初めて知ったのは中学生のころで、気まぐれに夜更かしをしてNHKBSで放送していたメトロポリタンオペラの録画映像を見た時だった。

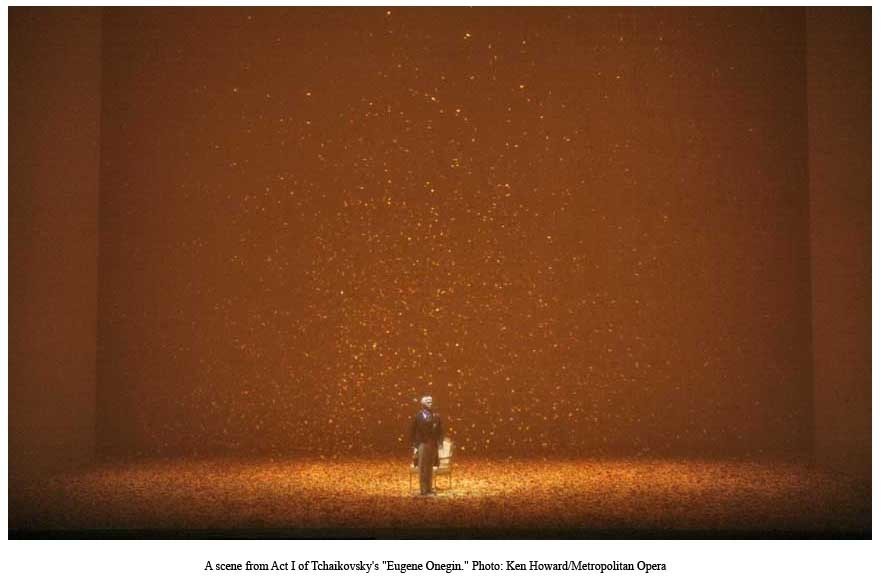

彼の当たり役であるチャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」を、ロバート・カーセンが演出したプロダクションだった。

オペラの舞台をじっくり見たこと自体初めてだったが、そのあまりの美しさに呆然としたことをよく覚えている。

冒頭、前奏曲が演奏される中、舞台には大量の木の葉が降り注いでいる。その中にひとりの男が佇み、封筒から手紙を取り出して眺める。封筒からも数枚の木の葉が滑り落ち、男は静かに打ちひしがれる。

その男こそ、主役オネーギンを演じていたホロストフスキーだった。

私が知ったとき、すでに彼はスター歌手だった。

オペラではバリトン(男性の中~低音域)の歌手は、ソプラノ(女性の高音域)やテノール(男性の高音域)に比べて派手な役が少なく、もっぱら敵役や父親役などを演じることが多い。

しかし、そのなかでもホロストフスキーは華やかさと存在感、そして落ち着きを兼ね備えた不思議なバリトンだったと思う。

主人公からヒロインを奪うヴィランを演じる時には、残酷でありながら色気にあふれた笑い顔を見せ、父親を演じる時には同年代の息子役相手でも説得力のあるまなざしを向けた。

写真はWikipedia「Dmitri Hvorostovsky」(英語版)より

By Kremlin.ru, CC BY 4.0

田舎に育った私にとって、今ほどインターネットの動画配信も発達していなかった中高生のころは、テレビでの放映を心待ちにするかアマゾンや街のクラシック音楽専門店でCDやDVDを探すしか彼に触れられる機会はなかった。

数少ない来日公演も、平日に東京公演のみだったので、親に反対されて行けなかった。

だから、大学に進学して上京し、映画館でメトロポリタンオペラを見られるライブビューイングに行けるようになったときは、嬉しくてたまらなかった。

毎シーズンの出演情報もチェックし、来日公演にも行き、ウィーンに旅行してついにウィーン国立歌劇場で「オテロー」を見た時には、胸がいっぱいになった。

いつかオペラにかかわる仕事について、同じ世界で生きていきたい……!

しかし、2015年、彼は脳腫瘍に倒れた。

決して治らない病気ではない、と私は自分に言い聞かせた。

当時50代前半だった彼は、十分若いようにも思えた。

そして実際、彼は舞台に戻ってきた。

手術を受けて回復し、長丁場のオペラの舞台をこなせるようにまでなった。

彼の復帰公演をライブビューイングで見たとき、泣かずにはいられなかった。

たしかに全盛期の力強さは幾分か失われていたが、確かに彼は歌って、演じていた。

遠く離れたニューヨークの舞台に、私も花束を投げ込みたかった。

それでも病魔は彼を諦めたわけではなかった。

後遺症で彼は平衡感覚を保つのが難しくなり、長時間動きつづけ歌いつづけなければいけないオペラの舞台からは引退すると発表した。

それでも、生きてさえいてくれれば、コンサートや録音で声が聴ける。生きてさえいてくれればいい。私が早く稼げるようになって、ロシアでもロンドンでもニューヨークでも、会いに行けばいいのだ。

2017年の秋、突然ロシアのニュースサイトが、「ホロストフスキー死去」と報じた。心臓が止まりそうになり、何も手につかない心持になった。

すぐさま本人のFacebookで家族がそれを否定し、フェイクニュースだったと判明したが、SNSでは彼に親しい歌手たちがそのニュースを信じてお悔やみを投稿していた。

つまり、今回は彼は死ななかったが、私が思っていたよりもずっと彼の状態はよくないのだ、と思い知らされたのだった。

そしてその2か月後、運命の日は来た。

フェイクニュースを見た時よりはずっとショックは少なかった。

ショックよりも大きな悲しみが心を埋め尽くして、彼の歌を聴くのも写真を見るのも辛くてたまらなくなった。

数日後、モスクワで行われた大々的な葬儀がネット中継されたが、ものの数分で耐えられなくなってしまった。

大聖堂に置かれた黒い棺を、彼によく似た顔の両親や、まだ小さい彼の子供たちが取り囲み、大勢の人がかわるがわる花を手向けていた。会場には彼の歌声が繰り返し流されていた。

モスクワはなんて遠いんだろう、とその時思った。

私は花一本彼に捧げに行けないのだ。

彼に近づきたくてたくさんの夢を見た。

でも彼はこんなに遠くにいる。もう二度と会いに行くことはできない。

でも、10年ずっと好きだった人のことを忘れたくない、と思った。

そこで、虎が刻印してある銀の指輪を探して、買うことにした。

銀髪は彼のトレードマークで、虎は彼がタトゥーを入れるほど好きな動物だ。(ちなみにタトゥーの図案は虎の絵ではなく「虎」という漢字である。タトゥー入れた後の写真が出回った時、漢字文化圏のファンはかなり面白がっていた)

別に生前の彼とおそろい、というわけでもなく、完全な自己満足なのだが、いまでも外出するときには銀の虎の指輪を嵌めている。

指に感じるかすかな重みが、死んだ人を私の記憶にとどめておいてくれる。

彼の死から数年たって、最近やっと生前の映像や録音、写真に再び触れられるようになってきた。

この文章も、本当はもっと早く書くつもりだったが、3年かかってしまった。

今日(2020年4月25日)は、メトロポリタンオペラが彼が出演した「椿姫」をネットで無料公開していたので、それを観て、そしてこれを書いている。

彼は、小さな田舎町にいた中学生の私を、ニューヨークやロンドンやモスクワやウィーンの華やかな劇場へと連れて行ってくれた。

世界は広くて、美しいものがたくさんあるのだと教えてくれた。

こんなにも私の人生を変えた人なのに、私は彼と話したことは一度もない。

今も昔もはるか遠くにいて、永遠に手が届くことはないのである。

・著者プロフィール

吉田瑞季

オタクに夢を売る仕事をしているオタク

演劇・古典芸能・ヤクザ映画・詩歌